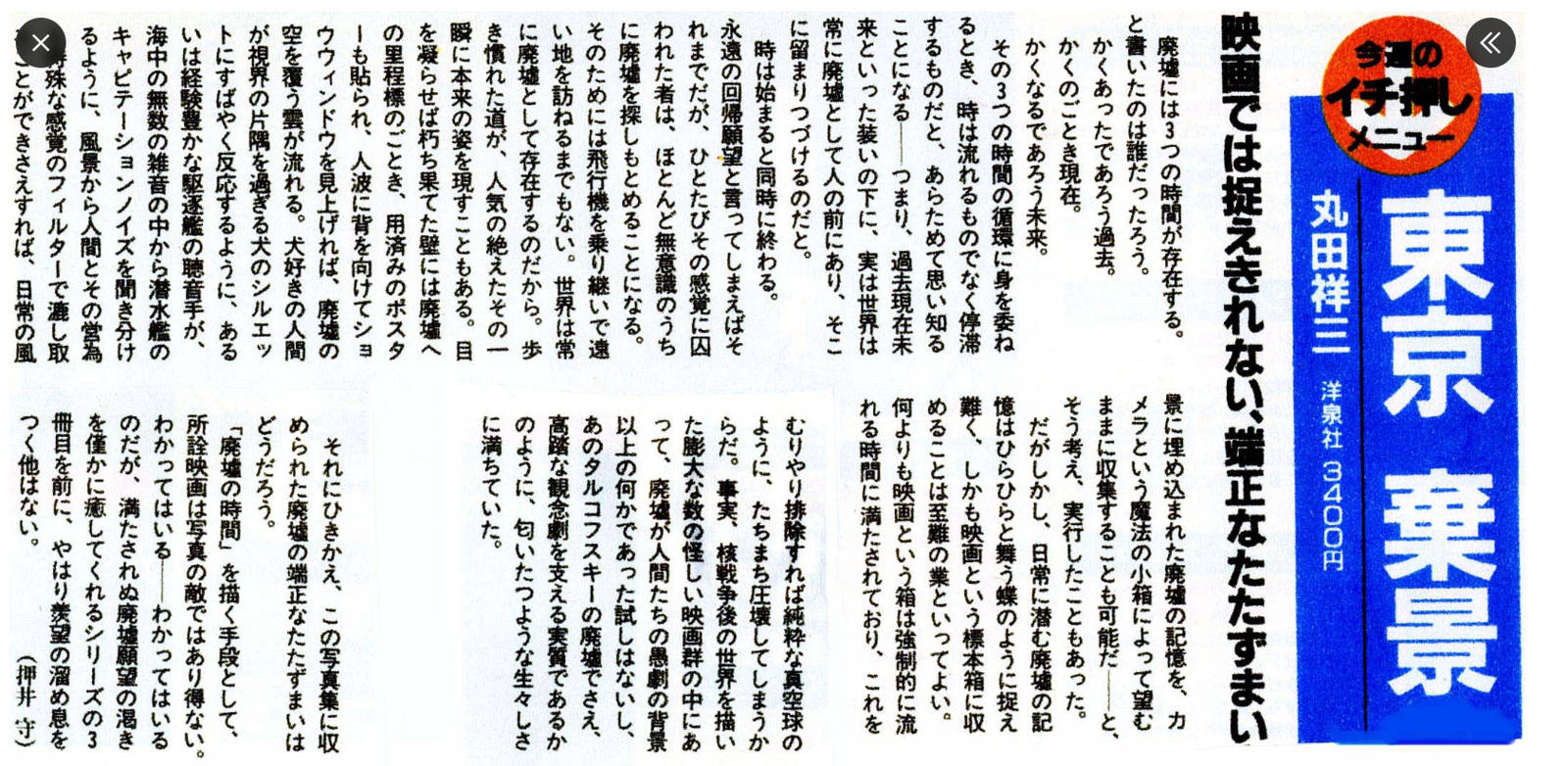

丸田祥三写真集『東京 棄景』評

映画では捉えきれない、端正なたたずまい

廃墟には3つの時間が存在すると書いたのは誰だったろう。

かくあったであろう過去。 かくのごとき現在。 かくなるであろう未来。

その3つの時間の循環に身を委ねるとき、時は流れるものでなく停滞するものだと、あらためて思い知ることになる――つまり、過去現在未来といった装いの下に、実は世界は 常に廃墟として人の前にあり、そこに留まりつづけるのだと。

時は始まると同時に終わる。 永遠の回帰願望と言ってしまえばそれまでだが、ひとたびその感覚に囚 われた者は、ほとんど無意識のうちに廃墟を探しもとめることになる。 そのためには飛行機を乗り継いで遠地を訪ねるまでもない。 世界は常に廃墟として存在するのだから。 歩き慣れた道が、人気の絶えたその一瞬に本来の姿を現すこともある。目を凝らせば朽ち果てた壁には廃墟への里程標のごとき、用済みのポスターも貼られ、人波に背を向けてショ ウウィンドウを見上げれば、廃墟の空を覆う雲が流れる。

犬好きの人間が視界の片隅を過ぎる犬のシルエットにすばやく反応するように、あるいは経験豊かな駆逐艦の聴音手が、 海中の無数の雑音の中から潜水艦の キャビテーションノイズを聞き分けるように、風景から人間とその営為を特殊な感覚のフィルターで漉し取ることができさえすれば、日常の風景に埋め込まれた廃墟の記憶を、カメラという魔法の小箱によって望むままに収集することも可能だ ――と、 そう考え、実行したこともあった。

だがしかし、日常に潜む廃墟の記憶はひらひらと舞う蝶のように捉え難く、しかも映画という標本箱に収めることは至難の業といってよい。 何よりも映画という箱は強制的に流れる時間に満たされており、これをむりやり排除すれば純粋な真空球のように、たちまち圧壊してしまうからだ。事実、核戦核戦争後の世界を描い膨大な数の怪しい映画群の中にあって、廃墟が人間たちの愚劇の背景以上の何かであった試しはないし、 あのタルコフスキーの廃墟でさえ、 高踏な観念劇を支える実質であるかのように、匂いたつような生々しさに満ちていた。

それにひきかえ、この写真集に収められた廃墟の端正なたたずまいはどうだろう。「廃墟の時間」を描く手段として、所詮映画は写真の敵ではあり得ない。わかってはいる――わかってはいるのだが、満たされぬ廃墟願望の渇きを僅かに癒してくれるシリーズの3 冊目を前に、やはり羨望の溜め息をつく他はない。

(押井守 映画監督)